【符号论】十二经络关系梳理

文章目录

- 六经

- 十二经络

- 十二地支关系在中医理论中的应用

- 六合

- 三合局

- 相冲

- 相害 (复杂病理分析)

- 如何`理解`相害关系的中医应用

- 相刑关系(复杂病理分析)

- 如何`理解`相刑关系的中医应用

- 相破(复杂病理分析)

- 如何`理解`相破关系的关键点

六经

少阳:一阳,阳气初生,枢转半表半里

阳明:二阳,阳气次之,收敛阳气于内

太阳:三洋,阳气最盛,宣发气血于表

厥阴:一阴,阴气将尽,潜藏阴血与相火

少阴:二阴,阴气次之,枢转阴阳于心肾

太阴:三阴,阴气最盛,运化精微于内外

十二经络

十二经络是所有映射为元素,映射的复合为运算,可以构造 S12S_{12}S12 置换群,单位元为恒等映射 记为 eee

| 子午 | 十二经络 | 六经 | 六气 |

|---|---|---|---|

| 戌 | 心包 | 手厥阴 | 风气 |

| 亥 | 三焦 | 手少阳 | 相火 |

| 子 | 胆 | 足少阳 | 相火 |

| 丑 | 肝 | 足厥阴 | 风气 |

| 寅 | 肺 | 手太阴 | 湿气 |

| 卯 | 大肠 | 手阳明 | 燥气 |

| 辰 | 胃 | 足阳明 | 燥气 |

| 巳 | 脾 | 足太阴 | 湿气 |

| 午 | 心 | 手少阴 | 君火 |

| 未 | 小肠 | 手太阳 | 寒气 |

| 申 | 膀胱 | 足太阳 | 寒气 |

| 酉 | 肾 | 足少阴 | 君火 |

注: 中医理论中有大量以器官命名的经络,并非一定指器官,例如脾,心包,三焦。

十二地支关系在中医理论中的应用

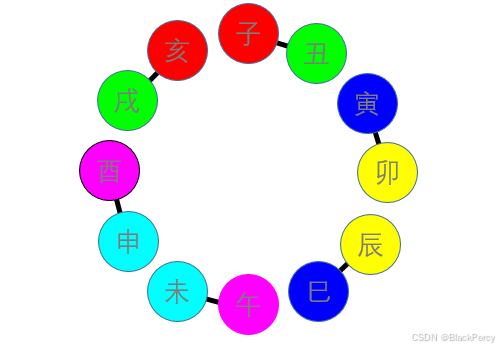

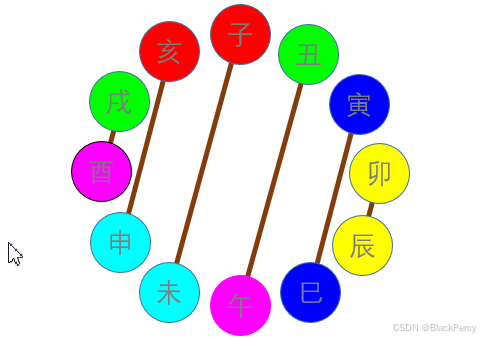

六合

常用于配穴治疗。相合的地支所对应的经络常协同使用,如子丑合(胆经与肝经相合),肝胆互为表里,常配合调理。

σ六合=(子,丑)(寅,亥)(卯,戌)(辰,酉)(巳,申)(午,未)\sigma_{六合}=(子,丑)(寅,亥)(卯,戌)(辰,酉)(巳,申)(午,未)σ六合=(子,丑)(寅,亥)(卯,戌)(辰,酉)(巳,申)(午,未)

与六合相关的所有映射可以构成子群 S六合S_{六合}S六合, S2×S2×S2×S2×S2×S2S_2\times S_2 \times S_2 \times S_2\times S_2 \times S_2S2×S2×S2×S2×S2×S2 同构

包含元素 eee, (子,丑)(子,丑)(子,丑), (寅,亥)(辰,酉)(寅,亥)(辰,酉)(寅,亥)(辰,酉) 等等,共计 262^626 个。

| 六合组合 | 对应经络 | 核心调理方向与关联脏腑 |

|---|---|---|

| 一合 | 足太阳膀胱经 ↔ 足少阴肾经 | 腰背疾病、水液代谢问题(如腰酸、小便异常) |

| 二合 | 足少阳胆经 ↔ 足厥阴肝经 | 肝胆不适、眼部疾病(如胁痛、目赤肿痛) |

| 三合 | 足阳明胃经 ↔ 足太阴脾经 | 消化系统疾病(如胃痛、腹胀、食欲不振) |

| 四合 | 手太阳小肠经 ↔ 手少阴心经 | 心火上炎、口舌生疮、心烦失眠等 |

| 五合 | 手少阳三焦经 ↔ 手厥阴心包经 | 胸胁胀满、耳鸣耳聋 |

| 六合 | 手阳明大肠经 ↔ 手太阴肺经 | 呼吸系统疾病(如咳嗽、气喘、便秘) |

“六合”理论在经络调理中应用非常广泛,它为选穴提供了关键依据。

- 表里经配穴法:这是最直接的应用。当一对表里经所属的脏腑出现问题时,可以同时选取两条经络上的穴位进行治疗。例如,调理肺系疾病(咳嗽、气喘)时,除了选手太阴肺经的穴位,还会配手阳明大肠经的曲池、合谷等穴,这就是应用了“肺与大肠相表里”的六合理论。

- 上病下取,下病上治:由于六合经别的循行深入体腔,联系广泛,有时可以通过刺激远端经络来治疗头面五官疾病。例如,足阳明胃经的经别联系心,因此,胃经的穴位(如足三里)有时也可用于调理心神不安相关的问题。

总结:子丑合化土、寅亥合化木、卯戌合化火、辰酉合化金、巳申合化水、午未合化土/火

六合还蕴含了脏与腑的表里关系:

肝胆相表里

肺与大肠相表里

脾胃相表里

心与小肠相表里

肾与膀胱相表里

心包三焦相表里

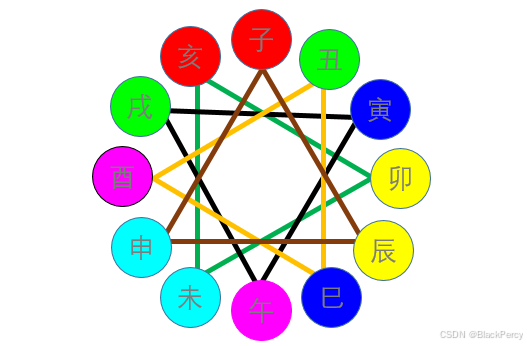

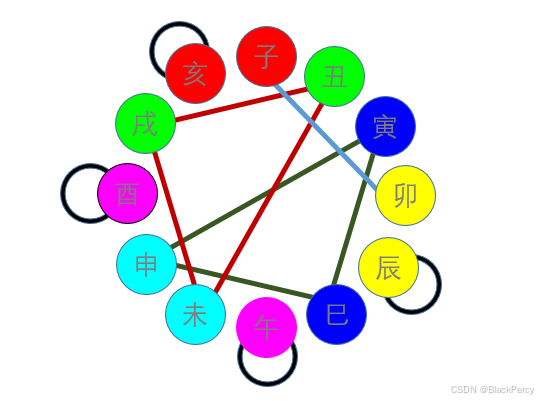

三合局

将三个相合的地支视为一个能量整体,对应经络可协同增强某方面功能。

σ三合=(申,子,辰)(亥,卯,未)(寅,午,戌)(巳,酉,丑)\sigma_{三合}=(申,子,辰)(亥,卯,未)(寅,午,戌)(巳,酉,丑)σ三合=(申,子,辰)(亥,卯,未)(寅,午,戌)(巳,酉,丑)

与三合相关的所有元素可以构成一个子群 S三合S_{三合}S三合,与 S3×S3×S3×S3S_3\times S_3\times S_3\times S_3S3×S3×S3×S3 同构,包含元素

eee, (申,子,辰)(申,子,辰)(申,子,辰), (申,辰,子)(申,辰,子)(申,辰,子), (亥,卯,未)(巳,丑,酉)(亥,卯,未)(巳,丑,酉)(亥,卯,未)(巳,丑,酉),(亥,未,卯)(巳,酉,丑)(亥,未,卯)(巳,酉,丑)(亥,未,卯)(巳,酉,丑) 等等,共计 343^434 个。

| 三合局 | 对应脏腑与经络 | 核心功能关联 | 代表性调理思路 |

|---|---|---|---|

| 申子辰(三合水局) | 膀胱(足太阳)、胆(足少阳)、胃(足阳明) | 主司身体水液代谢与气化流通,类似自然界中水的汇聚与流动。 | 调理水液代谢障碍,如水肿、小便不利。常采用温阳化气、疏通水道的方法,方剂可参考五苓散、真武汤等加减。 |

| 亥卯未(三合木局) | 肝(足厥阴)、胆(足少阳)、三焦(手少阳) | 对应肝主疏泄的功能,负责全身气机的调达、舒畅,如同树木的升发、伸展。 | 疏肝理气,解郁散结。针对因情绪压力、气机郁滞导致的胀痛、抑郁、月经不调等。方剂如柴胡疏肝散、逍遥散等体现了此思路。 |

| 寅午戌(三合火局) | 心(手少阴)、小肠(手太阳)、三焦(手少阳)、心包(手厥阴) | 对应君火(心)与相火(其他)的协调,主导人体的温煦、神明及消化转化功能。 | 清心降火,交通心肾。用于心火亢盛或心肾不交导致的失眠、口舌生疮、心烦等。方剂如导赤散、交泰丸(黄连、肉桂)是典型例子。 |

| 巳酉丑(三合金局) | 肺(手太阴)、大肠(手阳明)、脾(足太阴) | 关联肺的宣发肃降、大肠的传导糟粕及脾的运化升清,共同维持气的生成与布散,以及津液的输布。 | 益气固表,培土生金。用于肺脾两虚导致的易感冒、咳嗽、气短、乏力。方剂如玉屏风散(黄芪、白术、防风)合四君子汤加减是常用思路。 |

总结:申子辰合化水局、亥卯未合化木局、寅午戌合化火局、巳酉丑合化金局

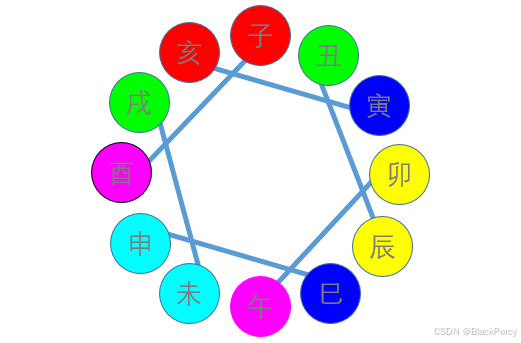

相冲

相冲经络提示气血运行中存在的对立或需要平衡的关系。

σ相冲=(子,午)(丑,未)(寅,申)(卯,酉)(辰,戌)(巳,亥)\sigma_{相冲}=(子,午)(丑,未)(寅,申)(卯,酉)(辰,戌)(巳,亥)σ相冲=(子,午)(丑,未)(寅,申)(卯,酉)(辰,戌)(巳,亥)

所有相冲相关元素构成的子群 S相冲S_{相冲}S相冲 与 六合同构(但不相等,只是存在一一映射,并且保同态),包含元素 eee, (子,午)(子,午)(子,午),(丑,未)(卯,酉)(丑,未)(卯,酉)(丑,未)(卯,酉) 等 262^626 个。

有意思的是 S相冲S_{相冲}S相冲 与 S六合S_{六合}S六合 生成的群,仍然是 S12S_{12}S12 的真子群且与子群 S三合S_{三合}S三合 互斥。

| 地支相冲组合 | 对应经络对冲关系 | 中医调理的应用思路 |

|---|---|---|

| 子午相冲 | 手少阴心经 ⇄ 足少阳胆经 | 心经有热,可清泄胆火以降心气;胆郁不舒,可养心安神以助决断。 |

| 丑未相冲 | 足太阴脾经 ⇄ 手少阳三焦经 | 脾失健运导致水湿内停,可疏通三焦水道;三焦气化不利,可健脾以助运化。 |

| 寅申相冲 | 手太阴肺经 ⇄ 足太阳膀胱经 | 外感风寒,肺气不宣,可温通膀胱经发汗解表;膀胱经有湿,可宣肺行水。 |

| 卯酉相冲 | 手阳明大肠经 ⇄ 足少阴肾经 | 大肠津亏便秘,可滋肾阴以润肠通便;肾虚不固,可调理大肠腑气以助封藏。 |

| 辰戌相冲 | 足阳明胃经 ⇄ 手厥阴心包经 | 胃火扰心所致失眠心烦,可清泻胃火兼以和营安神;痰浊蒙蔽心包,可和胃降浊。 |

| 巳亥相冲 | 手太阳小肠经 ⇄ 足厥阴肝经 | 肝郁化火导致小肠分清别浊失常,可疏肝清肝,兼以清利小肠。 |

总结:子午相冲、丑未相冲、寅申相冲、卯酉相冲、辰戌相冲、巳亥相冲

相害 (复杂病理分析)

十二地支的“相害”关系(又称“六害”或“六穿”),如子未相害、丑午相害等,在中医理论中,为理解脏腑经络间复杂的相互制约和病理传变提供了一个独特的视角。它描述了一种因和谐关系(六合)被破坏而产生的 隐性妨害 、折磨和消耗关系。

| 相害关系 | 核心意象 (来自命理/相学) | 中医理论中的潜在关联与应用思路 |

|---|---|---|

| 子未相害 | 未土害子水,势相害。 | 水土相搏:关联肾(膀胱,子)与脾(小肠,未)。或体现为脾湿困阻,伤及肾阳(如水肿、泄泻);或肾阴不足,虚火上炎,心肾不交(如失眠、口干)。脾肾功能失调导致水液代谢紊乱和精气损耗。 |

| 丑午相害 | 午火害丑金,官鬼相害。 | 火金相煎:关联脾/肝(丑)与心(午)。心火亢盛可灼耗肺金,煎熬阴血。易出现心烦失眠、口舌生疮、皮肤问题(如痤疮、湿疹),或咳嗽痰血等。情绪上多思多虑、内心焦灼也可视为此种影响的体现。 |

| 寅巳相害 | 无恩之刑的基础,相互戕害。 | 木火生变:关联肝胆(寅)与心/脾(巳)。肝火引动心火,或肝郁化火横逆犯脾。易出现偏头痛、目赤肿痛、高血压、失眠易怒、消化道溃疡等。这种关系下的病理变化往往较为急骤和复杂。 |

| 卯辰相害 | 卯木害辰土,以少凌长之害。 | 肝木乘土:关联肝(卯)与胃(辰)。经典的“肝气犯胃”证候。情绪不畅导致肝气郁结,进而横逆克犯脾胃,引起胃脘胀痛、嗳气、反酸、食欲不振等。强调情志对消化系统的直接影响。 |

| 申亥相害 | 车灾反目,相互损害。 | 金水不和:关联大肠/三焦(申)与肾/三焦(亥)。金生水的关系失常。或为肺失宣发肃降,影响肾的纳气与行水(如咳喘、水肿);或为肾阴不足,不能上润肺金,导致干咳、音哑。三焦水道运行也可能受到影响。 |

| 酉戌相害 | 嫉妒之害,暗疮桃色。 | 金火浊气:关联肺(酉)与心包/三焦(戌,火库)。邪热郁闭于上焦,易引发面部痤疮、皮肤炎症、咽痛、呼吸系统炎症。内在气机郁滞不畅,也可能与一些慢性虚损、积聚病证有关。 |

如何理解相害关系的中医应用

理解“相害”关系在中医里的应用,关键在于把握其精髓,而非机械套用。

- 体现“隐性”病理联系:“相害”描述的关系通常不如“相冲”那样剧烈和直接,更像是一种慢性的、消耗性的、由内而生的妨害。在临床上,常用于分析一些病因病机复杂、缠绵难愈的慢性病或情志病。

- 解释复杂病机传变:当运用常规的五行生克和脏腑辨证思路遇到瓶颈时,“相害”理论有时能为疾病的传变提供另一种解释角度。例如,一个长期的脾胃病患者,后期出现了明显的肾脏问题,除了考虑“土不制水”,也可能从“子未相害”的角度思考其内在的损耗机制。

- 辅助诊断与预防:了解某些脏腑间存在“相害”的可能,有助于在诊疗时更有预见性。例如,对于肝气郁结(卯)的患者,医生可能会提前关注并调理其胃(辰)的功能,以防“卯辰相害”导致消化系统问题的出现,体现了中医“治未病”的思想。

- 强调整体辨证论治:最重要的一点是,这些关系仅为理论参考和思维拓展。中医诊疗的核心永远是“辨证论治”,需严格依据患者的症状、舌象、脉象等四诊信息进行综合判断,

不可仅凭地支相害就下定论。

σ相害=(子,未)(丑,午)(寅巳)(卯,辰)(申,亥)(酉,戌)\sigma_{相害}=(子,未)(丑,午)(寅巳)(卯,辰)(申,亥)(酉,戌)σ相害=(子,未)(丑,午)(寅巳)(卯,辰)(申,亥)(酉,戌)

解释:子未相害、丑午相害、寅巳相害、卯辰相害、申亥相害、酉戌相害

所有相害映射构成的子群 S相害S_{相害}S相害 与 S六合S_{六合}S六合 同构(但不相等)。元素数量 262^626 个。

相刑关系(复杂病理分析)

十二地支的“相刑”关系,指的是地支之间存在的相互制约、惩罚或妨害的影响。在中医理论中,这种关系为理解脏腑经络间复杂的病理传变和体质倾向提供了一个独特的视角,尤其常用于分析一些病因病机复杂、缠绵难愈的慢性病或情志病。

σ相刑=(子,卯)(寅,巳,申)(丑,未,戌)(辰)(午)(酉)(亥)\sigma_{相刑}=(子,卯)(寅,巳,申)(丑,未,戌)(辰)(午)(酉)(亥)σ相刑=(子,卯)(寅,巳,申)(丑,未,戌)(辰)(午)(酉)(亥)

S相刑S_{相刑}S相刑 与 S2×S3×S3×{e}×{e}×{e}S_2\times S_3\times S_3\times \{e\}\times \{e\}\times \{e\}S2×S3×S3×{e}×{e}×{e} 同构,总计 2×322\times 3^22×32 个元素

| 相刑类型 | 涉及地支 | 核心意象 (来自命理/相学) | 中医理论中的潜在关联与应用思路 |

|---|---|---|---|

| 无礼之刑 | 子刑卯,卯刑子 | 象征无礼、无情的相互伤害。子水本生卯木,但母子或上下级之间反而相刑。 | 水木相刑,肝肾不调:关联肾(膀胱,子)与肝(胆,卯)。子水为母,卯木为子,母子关系失调。或表现为肾阴不足,无法滋养肝木,导致肝阳上亢(如高血压、头晕、耳鸣);或肝郁化火,下劫肾阴,形成恶性循环。多主肝胆系统、泌尿生殖系统及筋骨的慢性疾病,也可能与情志失礼、人际不和引发的内伤有关。 |

| 无恩之刑 | 寅刑巳,巳刑申,申刑寅 | 象征知恩不报、反而陷害。三者循环相刑。 | 木火金连环刑伤,气机紊乱:关联肝胆(寅)、心/三焦(巳)、大肠/肺(申)。病理机制复杂,易导致气机升降失常。如肝火犯肺(木火刑金),可见胁痛、咳嗽、咯血;或心肝火旺,扰乱神明,见失眠、烦躁、癫狂。多主突发性、急性病症,如神经系统疾病、循环系统障碍、急性炎症,也与忘恩负义等剧烈情志波动所致病证相关。 |

| 恃势之刑 | 丑刑戌,戌刑未,未刑丑 | 象征仗势欺人、同室操戈。三者皆属土,如兄弟相争。 | 湿土燥土互刑,脾胃不和:均关联脾胃系统(丑、辰、未、戌皆属土)。但丑、辰为湿土,未、戌为燥土。湿土与燥土相刑,象征脾胃功能失调,运化失常。如湿热困脾与胃燥津亏并存,可见复杂的消化系统问题,如腹胀、便秘与泄泻交替。也主因争斗、财务纠纷等压力导致的消化系统溃疡、代谢紊乱。 |

| 自刑 | 辰刑辰,午刑午,酉刑酉,亥刑亥 | 象征自我惩罚、自我困扰。同一地支相见。 | 同类能量过度聚集,气机郁结:辰(胃/湿土)、午(心/火)、酉(肺/金)、亥(肾/水)各自能量过旺或郁结。如辰辰自刑,可能暗示思虑过度伤脾,湿气内停;午午自刑,可为心火过旺,烦躁失眠;酉酉自刑,可为肺气壅塞,悲忧伤气;亥亥自刑,可为肾水寒凝,恐惧伤肾。多主因自身性格(如纠结、固执、自我要求过严)导致的身心问题,如抑郁、焦虑、自我伤害倾向及慢性虚损性疾病。 |

如何理解相刑关系的中医应用

理解“相刑”关系在中医里的应用,关键在于把握其精髓,而非机械套用。

- 体现复杂病机:“相刑”描述的关系通常用于解释那些病机错综复杂、涉及多个脏腑、症状矛盾缠绵的疾病。它揭示了人体内部一种深层次的、不和谐的能量互动模式。

- 解释病理传变:当运用常规的五行生克和脏腑辨证思路遇到瓶颈时,“相刑”理论能为疾病的复杂传变提供另一种解释角度。例如,一个长期患脾胃病(土)的人,后期出现了明显的肝脏(木)问题,除了考虑“木克土”,也可能从“寅巳申”无恩之刑的角度思考其内在的刑伤机制。

- 辅助诊断与预防:了解某些脏腑间存在“相刑”的可能,有助于在诊疗时更有预见性。例如,对于心火亢盛(午)的患者,医生可能会提前关注并调理其肾水(子)的功能,并注意情绪疏导,以防“子卯”无礼之刑或“午午”自刑导致水不制火或心火内焚的加剧,这体现了中医“治未病”的思想。

- 强调整体辨证论治:最重要的一点是,这些关系仅为理论参考和思维拓展。中医诊疗的核心永远是“辨证论治”,需严格依据患者的症状、舌象、脉象等四诊信息进行综合判断,

不可仅凭地支相刑就下定论。相刑关系只是为分析复杂病因病机提供了一个可能的框架。

总结:子卯相刑(无礼之刑)、寅巳申相刑(无恩之刑)、丑未戌相刑(恃势之刑)、辰午酉亥自刑。

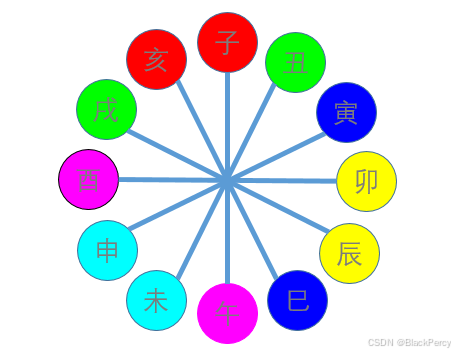

相破(复杂病理分析)

十二地支中的“相破”关系,描述的是一种细微、隐蔽的妨害和消耗。在中医理论中,它为我们理解人体内一些复杂、慢性的病理现象提供了独特的视角,尤其侧重于分析那些看似和谐的关系下暗藏的矛盾和消耗。

σ相破=(子酉)(卯午)(辰丑)(未戌)(寅亥)(巳申)\sigma_{相破}=(子酉)(卯午)(辰丑)(未戌)(寅亥)(巳申)σ相破=(子酉)(卯午)(辰丑)(未戌)(寅亥)(巳申)

S相破S_{相破}S相破 与 S六合S_{六合}S六合 同构(但不相等),元素总计 262^626 个。

| 相破组合 | 核心意象 | 中医理论中的潜在关联与应用联想 |

|---|---|---|

| 子酉相破 | 水破金,缺乏主见,自我破坏。 | 肺肾阴液暗耗:关联肾(子)与肺(酉)。金水本应相生,但相破可能暗示肺气肃降与肾水收纳之间出现细微障碍,可能导致虚火上炎、咽干声嘶,或肾阴不足难以润肺的干咳。 |

| 卯午相破 | 木火相破,门户破败,做事费力。 | 心肝血热暗生:关联肝(卯)与心(午)。木本生火,但相破可能表示肝阳化火或肝郁化火的过程中心肝阴血被暗中耗伤,见于情绪烦躁、失眠多梦伴有两目干涩等症。 |

| 辰丑相破 | 湿土内部矛盾,墙墓颓圯,好事难成。 | 脾胃湿浊内阻:均属湿土(辰、丑),关联脾胃。相破可能暗示水湿运化功能内部出现细微紊乱,导致湿气内停,清阳不升,表现为脘腹闷胀、口中黏腻、大便不调等慢性过程。 |

| 未戌相破 | 燥土内部摩擦,人物刑伤,口舌常见。 | 脾胃津液暗伤:均属燥土(未、戌),关联脾胃。相破可能暗示胃火内蕴或脾阴不足导致的消化液暗耗,见于口干、便秘等津伤之象。 |

| 寅亥相破 | 生中带破,居功自傲,争宠夺名。 | 肝肾相生失调:寅亥本合木,关联肝胆(寅)与肾(亥)。相破可能暗示肾水滋养肝木(水生木)的过程中,存在细微的消耗或不足,见于肝阳上亢根源在于肾阴亏虚的复杂病机。 |

| 巳申相破 | 合中带破,假意奉承,暗中使坏,办事拿不定主意。 | 肺与三焦气机失调:巳申相合又相破,关联三焦(巳)与肺/大肠(申)。相破可能暗示气血津液在三焦通道的运行受到细微阻碍,影响肺的宣发肃降,可见于气机郁滞导致的胸闷、咳喘或便秘。 |

如何理解相破关系的关键点

理解“相破”关系在中医里的应用,关键在于把握其精髓,而非机械套用。

- 体现“隐性”病理联系:“相破”描述的关系通常不如“相冲”那样剧烈和直接,更像一种慢性、消耗性、由内而生的细微妨害。在临床上,这种思路常用于分析一些病因病机复杂、缠绵难愈的慢性病或情志病。

- 解释复杂病机传变:当运用常规的五行生克和脏腑辨证思路遇到瓶颈时,“相破”理论有时能为疾病的复杂、隐蔽的传变提供另一种解释角度。例如,长期调理效果不显的虚弱状态,可能会从“寅亥相破”导致的水不涵木、肝肾俱亏的角度进行思考。

- 与“治未病”思想相通:“相破”的概念与中医“治未病”的思想有相通之处,即关注那些初生的、微弱的、但可能暗中发展壮大的病理倾向。提醒医者注意脏腑间那些不显著的微妙失调,防微杜渐。

- 强调整体辨证论治:最重要的一点是,这些关系仅为理论参考和思维拓展。中医诊疗的核心永远是“辨证论治”,需严格依据患者的症状、舌象、脉象等四诊信息进行综合判断,

不可仅凭地支相破就下定论。