代码与法条的交汇:AI 时代法务的创新思考与实践

各位专家、同仁,大家好!非常感谢中国企业评价协会与《企业家》杂志社的邀请,与大家共同探讨法律科技领域的创新实践。我将从供给侧创新的维度,结合幂律智能八年深耕法律科技领域的实战经验,围绕穿透式监管与AI合同展开深度探讨。同时,也会分享如何在看似重复的法务日常中实现价值跃升 —— 这些思考均源于我们真实的行业实践与经验沉淀。

时代背景:穿透式监管与AI技术融合的必然

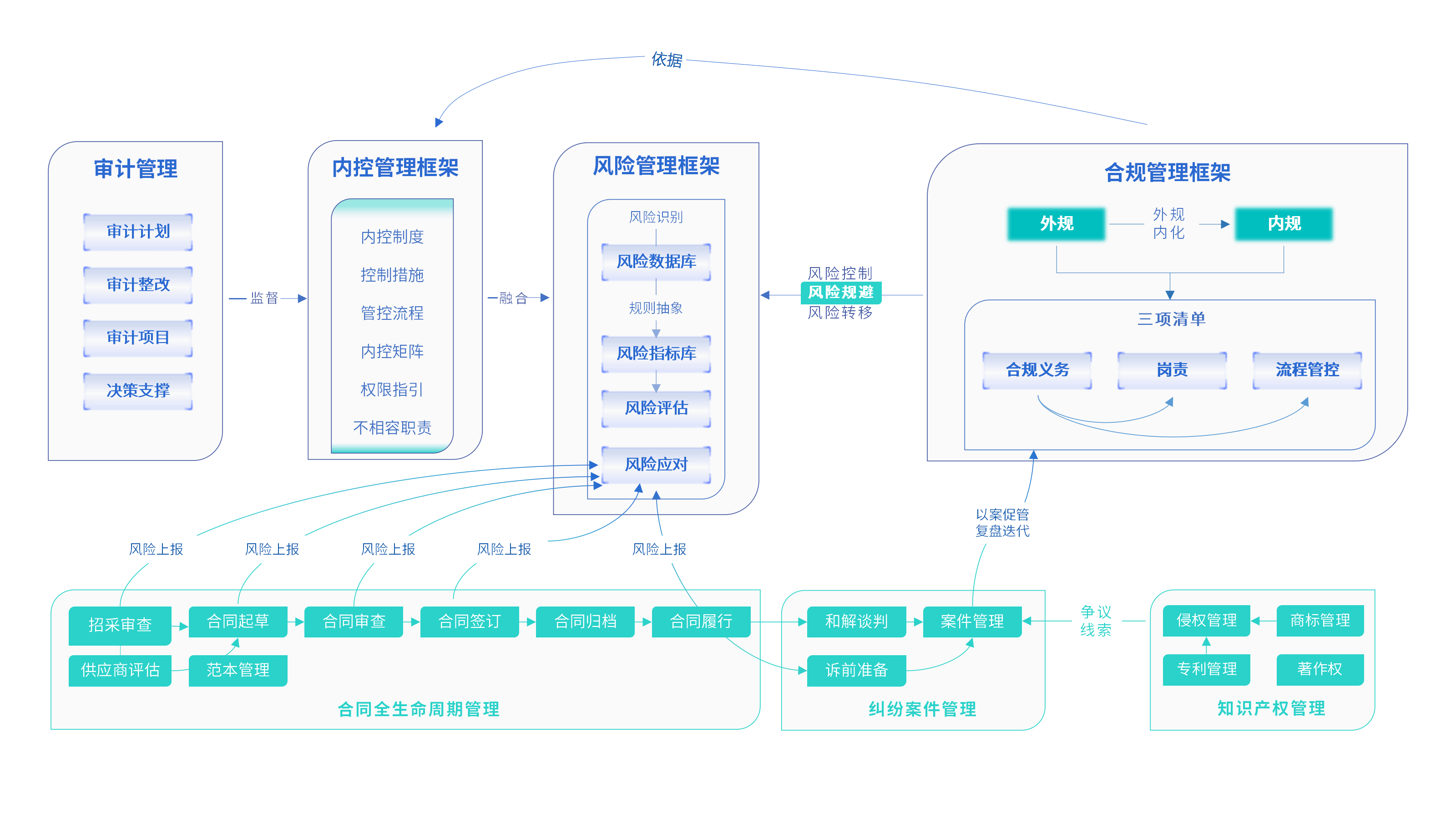

在2025年的行业语境中,“高质量发展”与“供给侧创新”已成为各领域发展的核心关键词。回顾电力、能源等重点行业的发展脉络,我们能清晰看到法务工作的演进轨迹:“一五”规划时期,法务工作聚焦于合同审查、纠纷处理等基础事务;进入“十四五”时期,审计、内控、风控、合规等议题依次成为核心,法务职能从被动响应转向主动管理,逐步嵌入企业治理的核心架构。

在“十四五”收官与“十五五”规划展望的关键节点,结合二十届四中全会对法治建设的部署要求,企业法务正面临新的转型命题。长期以来,我们构建了完善的制度体系,但制度落地需要经历"制度管理化、管理流程化、流程信息化"的阶梯式演进。如今,AI技术的成熟让"知识AI化"成为可能,而"流程信息化与知识AI化的深度融合",正是下一阶段法务创新的核心方向。

这种融合并非抽象的概念,而是要解决"风险探针埋在哪里"的实际问题 —— 如何让风控措施既满足穿透式监管要求,又能精准支撑业务发展?在研究诸多实践案例后我们发现,合同正是最佳切入点。穿透式监管要求的"穿主体、穿资金、穿业务",最终都要通过合同这一载体落地;而“业务流程化与风控AI化”的结合,也必然以合同做为核心枢纽。通过合同场景的技术渗透,我们能够实现从“事后问责”到“事前预警、事中防控”的根本性转变,这正是供给侧创新的核心价值所在。

B端AI的落地逻辑:一米宽,百米深的场景深耕

谈及AI在法务领域的应用,首先需要厘清C端与B端 AI 的本质差异。C端 AI 以通用性为特点,文生文、文生图、图生视频等功能覆盖广泛场景;而企业B端 AI 的核心逻辑是“一米宽、百米深”—— 必须聚焦垂直场景,进行持续的深度挖掘才能实现真正的价值落地。这一认知,指引我们将"AI + 合同"作为深耕方向,也与2025年法律科技"应用场景深化"的行业趋势高度契合。

从技术演进视角看,我们的探索历程与AI 技术发展的三大里程碑同频共振:

- 垂直小模型阶段(2017 年起):幂律智能诞生于清华大学人工智能实验室,恰逢Bert模型引领NLP技术爆发期。我们聚焦法律领域开发垂直小模型,初步实现合同风险点的自动化识别。

- 法律大模型阶段(2022 年底起):ChatGPT的出现推动大模型技术成熟,我们针对性解决 "大模型读懂法律" 的核心难题,训练合同领域垂直大模型,实现审查意见的精准生成与法规关联。

- 自主迭代阶段(2025 年至今):DeepSeek等推理模型的突破带来AI 能力的跃迁,我们开始探索从"AI 工具"到"自主迭代"的链路升级,让系统能够依托业务数据持续进化。

技术探索的背后,是我们对"法律科技基础设施"的深刻思考:在代码(技术能力)与法条(专业知识)的交汇之处,蕴藏着未来法务工作的基石。这一理念也得到了市场的验证,我们已为南方电网、中国电建、东方电气、石油石化等央国企,以及三一、海尔、宁德等行业头部企业提供落地服务。这些合作的核心,并非单一工具的交付,而是构建适配企业需求的“代码 + 法条”融合体系。

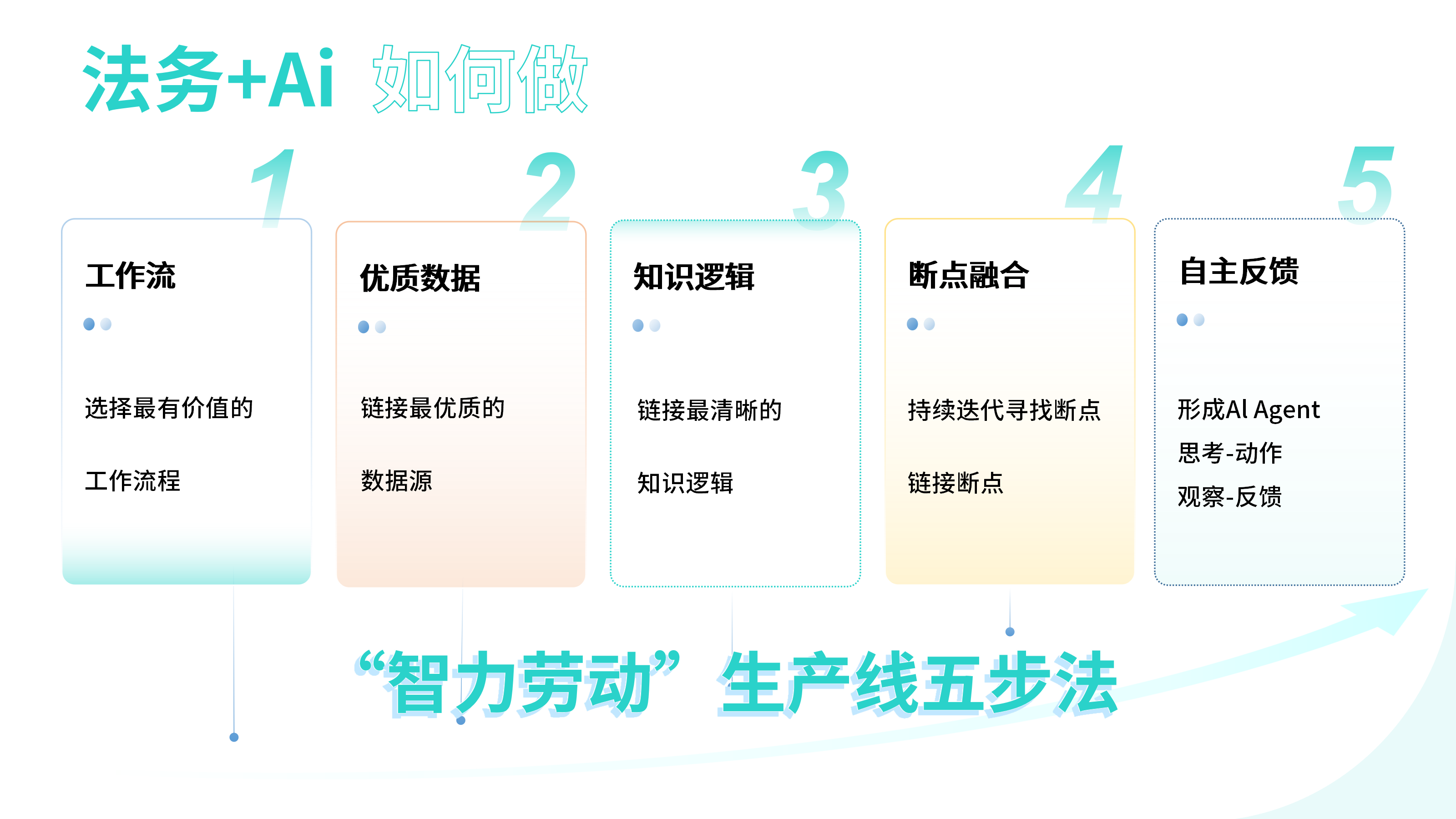

智能审查:从单点工具到自主迭代闭环的五步法

如何将"AI + 合同"的理念转化为可落地的实践?结合近八年实践探索的经验,我们总结出从单点工具到自主迭代闭环的五步法方法论,这套方法已在合同审查、合规管理等场景中得到充分验证。

合同审查是法务工作的核心场景,也是AI技术落地的标杆领域。回顾其发展历程,可清晰看到从工具到体系的进化路径,这一过程也反映了法律科技从"智能化"再到"自主化"的行业发展趋势。

(一)1.0 阶段:风险点标注工具

这一阶段的核心能力是系统能识别合同中的潜在风险,关联对应的法律法规与裁判文书,并给出修改建议。其价值在于将法务从繁琐的文本阅读中解放出来,但存在明显局限:风险点的准确度、与具体场景的关联度、输出结果的稳定性都有待提升,且"个性化适配"问题的解决依赖前期的知识梳理与大量的数据标注,其时间成本与所需投入都很高。

(二)2.0 阶段:定制化审查系统

2.0阶段的突破在于解决了企业端"审查标准"这一核心痛点。我们认识到,不存在适用于所有企业的"通用审查标准",必须基于企业自身的行业特性、交易模式与风险偏好定制。系统通过整合如下三类知识,构建适配企业自身的审查标准:

- 外部依据:行业监管规定、典型判例、国家标准等;

- 内部依据:企业合规要求、规章制度、审查指引等;

- 实践依据:高质量合同文本、历史审查批注等。

在某出海能源企业合同智能审查项目中,我们依托先进模型比对能力,深度融合该企业十余年合同审查经验,通过对该企业多项具有标杆意义的项目合同进行全维度拆解,最终构建出涵盖40余类、400余个个性化审核标签,精准适配其海外合同比对审查与风险管控需求,使审查结果的企业适配度从通用系统的60%提升至85%以上。

(三)3.0 阶段:自主迭代闭环体系

3.0阶段的核心是实现"冷启动"与"自进化"能力。针对缺乏知识梳理与历史数据的场景,系统可通过导入行业标准与基础法规实现"冷启动",初始审查准确率可达70%左右;重要的是,通过人机交互形成的闭环迭代机制,系统能依托真实业务数据持续进化,逐步逼近企业的专业判断水平。

3.0体系实现了合同审查人机协作模式的根本性转变:从"人工审查" 变为"AI审查+人工核对+AI迭代",使得智能审查的效果越用越好。AI完成90%以上的基础工作,法务聚焦"风险确认、方案优化、战略判断"等核心环节,既保证了审查质量,又实现了价值升级。

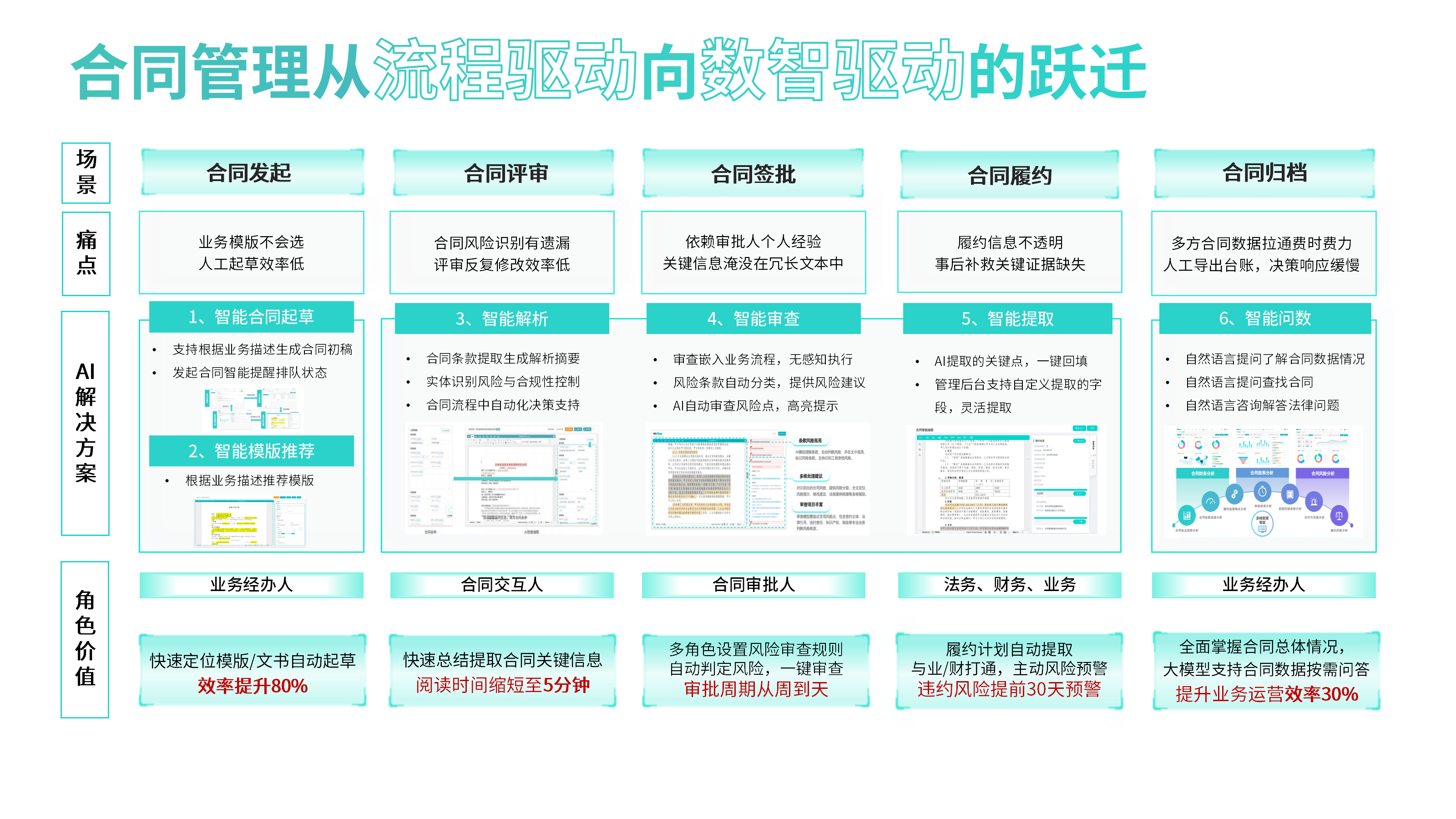

价值重构:从流程驱动到数智化驱动的跃迁

AI技术对合同管理的改造,远不止于审查效率的提升,更是实现了从"流程驱动"到"数智化驱动"的根本性跃迁,这种跃迁为企业带来了三重核心价值:

(一)穿透式监管的精准落地

传统信息化系统实现了合同文本的全流程管控,但无法穿透文本表象触及业务实质。AI技术通过"合同要素结构化拆解",能精准识别交易主体资质、资金流向、权利义务匹配等核心信息,将"看不透的参股企业、看不懂的资金流向、看不清的海外投资"等监管难点转化为可量化、可监控的指标,真正实现穿透式监管的技术落地。有效解决当前依法治企中企业法人关联化、业财数据碎片化、监管工具简单化的系列问题。

(二)现有系统的智能化升级

考虑到央国企已普遍建成合同管理系统或ERP系统,我们采用"AI能力插件化集成"的落地策略,无需替换现有系统即可实现智能化跃迁。通过API接口对接,将合同解析、风险识别、要素提取等AI能力嵌入现有流程,既保护了企业既有信息化投入,又快速提升了系统价值。

(三)法务价值的战略升级

AI技术并未取代法务人员,而是重构了法务工作的价值坐标。从责任承担角度,AI无法作为法律主体承担责任,法务的最终审核与决策不可或缺;从工作内容看,法务人员从"文本审查员"转变为"风控专家"与"AI训练师"—— 一方面聚焦重大风险研判、交易结构设计等战略工作,另一方面通过数据反馈持续优化AI系统,使其更适配企业需求。这种转变,让法务工作真正成为企业高质量发展的核心支撑。

在平凡的岗位成就不平凡的价值

回到最初的命题:如何在平凡的法务日常中做出不平凡的成绩?答案就在于把握"既要、又要、还要、更要"的实践准则:

- 既要满足穿透式监管要求,破解主体、资金、业务的监管盲区;

- 又要适配企业业务实际,避免风控与业务"两张皮";

- 还要依托现有信息化基础,实现低成本高效转型;

- 更要推动法务价值升级,从后台支撑走向前台引领。

这些目标的实现,离不开"代码与法条的深度融合"—— 用代码实现法律知识的数字化,用技术赋能法律实践的智能化。幂律智能的实践证明,一家创业企业能获得大量央国企以及行业头部客户的信任,并非因为技术有多领先、方案多完美,而是因为我们始终坚信:法律科技的核心价值,是让专业的法律知识通过技术手段更高效地落地;让每一位法务人员都能突破传统工作边界,在职场成长中绽放出独特的光彩。