【人工智能与机器人研究】基于多模态的管道非接触式磁记忆检测方法研究

作者信息

孙亚涛*, 王启源, 孟 坤:北京信息科技大学计算机学院,北京

导读

针对管道缺陷检测中非接触式磁记忆技术存在的数据量大、人工分析效率低及易受外部干扰等问题,本文提出一种结合异常检测算法与图像分类模型的多模态数据处理方法。研究采用孤立森林算法联合局部分析策略对磁信号进行初步筛选,快速定位疑似异常点,并结合图像分类模型识别外部环境干扰,辅助判断并剔除其中可能由外部干扰引起的异常数据。依托自主研发的检测装置实现磁信号、位置信息与图像的同步采集,并在标准化实验场地完成了30组检测任务。结果显示,本方法在铁质干扰与焊缝识别中的准确率分别为80.7%与90%,图像分类准确率达94%,融合分析后,外部干扰剔除率较未引入图像模型提升48%。该方法在特定实验条件下有效提升了磁检测数据的处理效率与准确性,为复杂工况下管道检测中异常数据的识别提供了可行思路。

正文

目前管道缺陷识别主要面临两个方面的挑战:一是检测技术层面,传统基于单一磁信号模态的方法对异常数据的识别鲁棒性较弱,难以区分实际缺陷与环境干扰;二是数据处理层面,传统依赖极值提取进行异常判断的方法,由于缺乏多源信息支撑,难以实现对缺陷的全面刻画与准确识别。

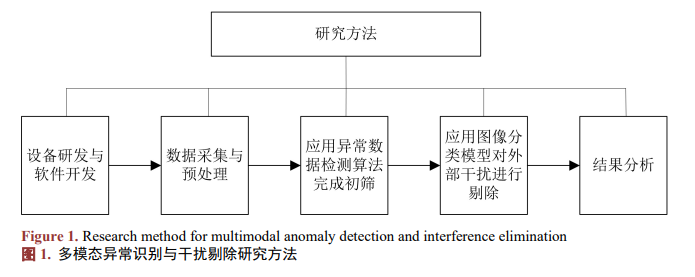

为应对管道检测中单一模态方法在异常检测中存在的识别精度不足、人工分析效率低下,以及缺乏对异常来源的有效判别能力等问题,本文提出一种融合磁信号异常检测与图像识别的多模态智能管道检测方法。该方法设计了一套“全局建模–局部分析–图像验证”的多层异常识别框架。

本文研究方法如图1所示。

数据采集:实验过程中,作业人员背负磁记忆检测装置沿管道方向匀速前进,系统同步采集四个磁通门传感器的三轴磁信号、定位姿态数据及环境图像。磁信号与位置数据以结构化格式实时写入本地CSV文件,采样频率为100 Hz。图像数据通过工业平板内置摄像头垂直向下采集,以每秒1帧频率自动截取并保存为JPG格式。通过时间戳与路径索引实现图像与磁信号数据的自动匹配,所有数据统一保存在实验目录下的指定文件结构中,确保多模态数据的一致性与可追溯性。

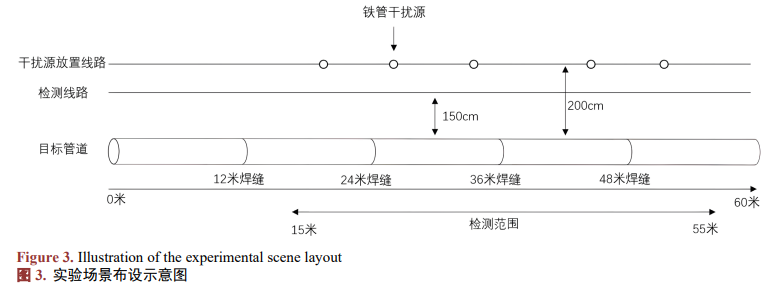

数据筛选说明:由于实验场管道铺设于地表,本文在数据分析阶段优先选取设备顶部距地表约150 cm的两个传感器数据。该传感器组不仅在空间位置上更接近管道常见埋深,且受环境干扰较小,更有助于提取符合实际应用场景的磁场变化特征。

数据预处理:基于磁传感器采集的三轴磁场数据,首先采用公式(1)计算各传感器的磁场矢量合成量,其中,Bx、By、Bz分别表示磁传感器在三个正交方向上的磁场分量,Btotal表示空间三维磁场的合成强度。随后对设备顶部两个传感器的合成数据取平均值,进而得到表征磁传感器特征的标准波形信号。结合数据中的经纬度信息,基于WGS-84椭球模型采用大地线距离公式计算每个采样点与起始点之间的空间距离,并将计算结果附加至数据表中,实现磁信号与行走距离的匹配关系。最终对同一时刻采集的多条传感器数据进行统一平均处理,确保每个行走距离点与图像及磁信号数据实现一一对应,为后续异常检测与图像关联分析提供数据基础。

本研究基于多模态管道检测实验方案,针对图像模态的特征需求构建了异常干扰识别的数据集,并设计了适用于异常图像判别任务的YOLOv8n-cls图像分类模型。

本研究提出并构建了一套基于磁传感器数据和视觉多模态数据融合的检测实验方案,设计并搭建了结构明确、布设标准的检测场景。

为满足磁信号干扰与视觉信息协同采集的实验需求,实验场景布设如图3所示。

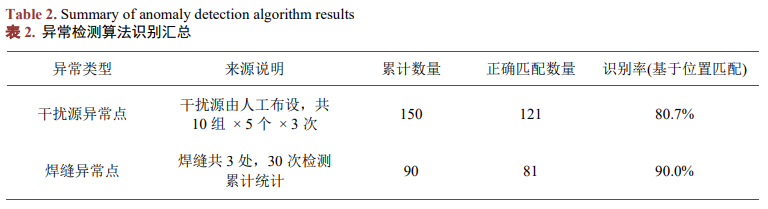

表2汇总了本实验中异常检测算法在识别外部干扰源与焊缝特征方面的性能表现。

实验结果表明,异常检测算法所识别出的异常点在空间分布上与实际干扰源与焊缝位置高度一致,展现出良好的空间定位能力。

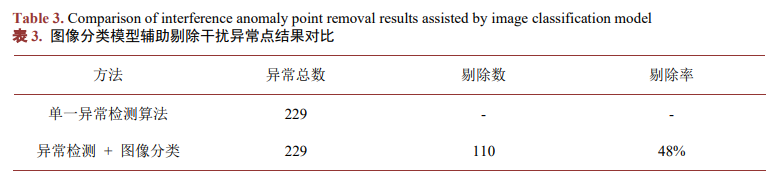

为评估图像分类模型在辅助剔除异常点方面的实际效果,本文构建对比分析,比较引入图像模型前后异常数据的剔除数量与比例。实验中,异常检测算法共识别出229个潜在异常点。在引入图像分类模型后,其中110个异常点被进一步识别为“有干扰”的类别,并据此予以剔除。具体剔除效果及相关指标如表3所示,反映了图像模型在干扰点识别中的辅助能力。 本文针对非接触式磁记忆检测在复杂环境应用中易受外部干扰影响、数据量大且人工分析效率低等问题,提出了一种融合图像分类模型的多模态辅助分析方法。本方法首先利用孤立森林与局部分析算法对磁信号数据进行初步异常筛选,以提高异常定位效率。随后,结合对同步采集图像的分类识别,成功剔除了部分由外部干扰导致的异常数据。

本文针对非接触式磁记忆检测在复杂环境应用中易受外部干扰影响、数据量大且人工分析效率低等问题,提出了一种融合图像分类模型的多模态辅助分析方法。本方法首先利用孤立森林与局部分析算法对磁信号数据进行初步异常筛选,以提高异常定位效率。随后,结合对同步采集图像的分类识别,成功剔除了部分由外部干扰导致的异常数据。

实验结果表明,在30组检测任务中,磁信号异常检测算法识别出的异常点与预设干扰源在空间位置上的匹配率达到80.7%,对焊缝结构的匹配率为90%。图像分类模型的准确率为94%,将其识别结果与磁信号异常检测结果进行融合分析后,对由外部干扰引起的异常点剔除率提升了48%。实验结果验证了所提方法在异常点空间定位与误报抑制方面的有效性,能够在一定程度上提升磁检测数据分析的准确性与可靠性。

需要指出的是,本文方法的验证主要基于人工构建的实验场景与控制条件下的采集数据,适用范围仍具有一定局限性,所构建模型的泛化能力与实际工况下的鲁棒性尚需进一步评估。未来工作将从以下几个方面展开:一是优化图像分类模型结构,引入注意力机制和多尺度特征提取模块,进一步提升复杂环境下的图像识别能力;二是探索更高效的数据融合策略,实现图像与磁信号在特征层或决策层的深度协同;三是扩大数据集规模,采集更多来自实际工况下的多源样本,以增强模型的泛化能力并加速其在工程场景中的应用推广。

原文链接:https://doi.org/10.12677/airr.2025.145102