【专业扫盲】源极退化电阻

源极退化电阻或源极负反馈电阻 ,主要起到以下几个关键作用:

-

提高线性度:

- 问题: MOS晶体管的跨导

gm通常不是常数,它会随着栅源电压Vgs的变化而变化(尤其是在大信号输入时)。这种非线性会导致输出信号失真。 - 解决: 源极电阻

Rs引入了局部电流负反馈。当输入电压Vin增大时,Vgs增大,导致漏极电流Id增大。但Id增大也会导致源极电阻Rs上的压降Vs = Id * Rs增大。这使得实际的Vgs_eff = Vin - Vs = Vin - Id*Rs的增大比没有Rs时要小。 - 效果: 这种负反馈机制抑制了

Id随Vin的剧烈变化,使得Id的变化更加“平缓”,从而显著减小了放大器的非线性失真,扩展了输入信号的线性范围。这对于需要高保真度放大的应用(如音频放大器、射频接收链路)至关重要。

- 问题: MOS晶体管的跨导

-

降低并稳定电压增益:

-

问题: 基本共源放大器的电压增益

Av = -gm * Rd(Rd为漏极负载电阻)。gm本身受工艺、温度、工作点影响较大。 -

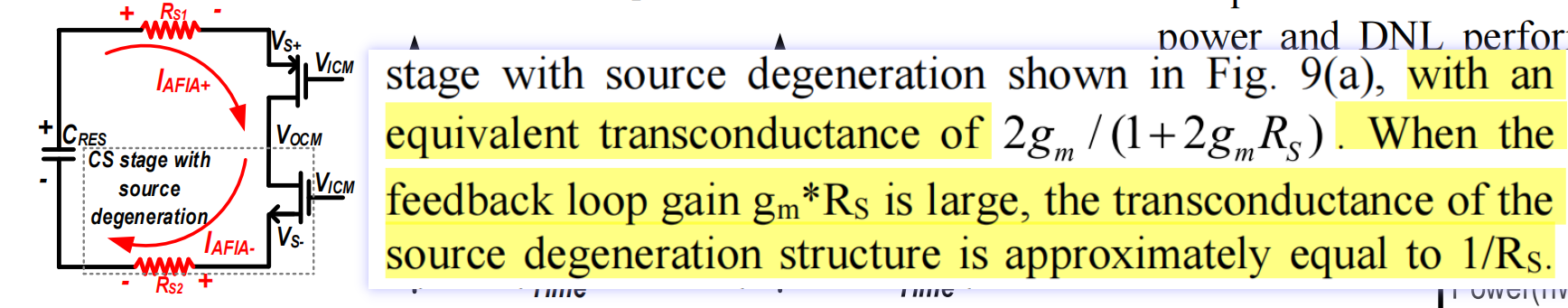

解决: 引入 Rs 后,有效跨导 Gm 变为

Gm ≈ gm / (1 + gm*Rs)(当 gm*Rs >> 1时,Gm ≈ 1/Rs)。降低跨导。相当于这个负反馈的环路增益是 gmRs。

反相器加Rs的等效跨导如下:

-

效果:

- 降低增益: 电压增益变为

Av = -Gm * Rd ≈ - (gm * Rd) / (1 + gm*Rs)。显然,增益比没有Rs时降低了。 - 稳定增益: 当

gm*Rs >> 1时,Gm ≈ 1/Rs。此时电压增益主要取决于电阻比值Rd / Rs(Av ≈ - Rd / Rs)。电阻值比晶体管的gm稳定得多(受工艺、温度影响小)。这使得增益对晶体管参数的变化不敏感,提高了增益的稳定性和可预测性。这对于需要精确增益的应用非常有利。

- 降低增益: 电压增益变为

-

-

增加输出电阻:

- 效果: 从漏极看进去的小信号输出电阻

Rout会增大。没有Rs时,Rout ≈ ro(晶体管本身的输出电阻)。加入Rs后,Rout ≈ ro * (1 + gm*Rs)。这增加了放大器作为电流源的输出阻抗,在需要高输出阻抗的场合(如作为有源负载)有用。

- 效果: 从漏极看进去的小信号输出电阻

-

扩展带宽(潜在作用,需配合设计):

- 问题: 增益和带宽通常存在折衷(增益带宽积)。

- 解决: 虽然源极退化牺牲了部分低频增益,但它降低了电路的等效输入电容(尤其是密勒电容的影响),并且稳定了工作点。

- 效果: 这种增益的降低有时可以换来更宽的带宽或更好的频率响应稳定性(不易自激振荡)。然而,这并非直接作用,而是增益降低后带宽可能相对提高的结果,并且需要整体设计配合。

这里需要注意:增加了输出电阻但降低了增益,是因为也降低了跨导。

-

提高共模抑制比(在差分对中):

- 场景: 在差分放大器(如源极耦合对)的公共源极节点与负电源之间加入电阻

Rss(尾电流源通常用恒流源实现,但有时也用大电阻近似)。 - 效果:

Rss对差模信号呈现的负反馈较小(因为差模电流在Rss上产生的电压变化相互抵消),但对共模信号呈现强烈的负反馈(共模电流变化会在Rss上产生较大压降)。 - 结果: 这显著抑制了共模增益,从而提高了差分放大器的共模抑制比。

- 场景: 在差分放大器(如源极耦合对)的公共源极节点与负电源之间加入电阻

-

稳定直流工作点:

- 效果: 源极电阻

Rs上的直流压降Vs = Id * Rs有助于固定源极电位Vs。结合栅极偏置电压Vg,可以更稳定地设定Vgs = Vg - Vs和漏极电流Id。这提供了一定程度的直流负反馈,使工作点对晶体管参数(如阈值电压Vth)的微小变化不那么敏感。

- 效果: 源极电阻

总结:

| 作用 | 核心原理 | 主要受益 |

| :----------------- | :------------------------------- | :--------------------- |

| 提高线性度 | 电流负反馈抑制 Id 剧烈变化 | 减小失真,扩展输入范围 |

| 降低并稳定增益 | 有效跨导 Gm ≈ 1/Rs (大 Rs 时) | 增益可预测,受工艺/温度影响小 |

| 增加输出电阻 | Rout ≈ ro*(1 + gm*Rs) | 提高输出阻抗 |

| (潜在)扩展带宽 | 降低增益可能换来带宽提升 | 频率响应改善 |

| (差分)提高CMRR | 强共模负反馈抑制共模增益 | 增强抗共模干扰能力 |

| 稳定直流工作点 | 直流负反馈固定 Vgs 和 Id | 工作点鲁棒性提高 |

重要权衡:

引入源极退化电阻最主要的代价是牺牲了电压增益。设计时需要在线性度、增益稳定性、带宽需求和增益大小之间进行折衷。通常 Rs 的值需要精心选择:太小则效果不明显;太大则增益损失过多,可能影响噪声性能(电阻本身会引入热噪声)。

总而言之,源极退化电阻是一个简单而强大的电路技术,通过引入负反馈,在模拟电路设计中发挥着改善线性度、稳定增益和工作点、提高输出阻抗等重要作用,尤其是在对线性度和增益精度要求较高的场合。

Q:Gm ≈ gm / (1 + gmRs),Rout ≈ ro * (1 + gmRs),增益Av=GmRout=gmro,为什么增益还会降低呢?不应该不变吗?

A:

首先,用Gm≈gm/(1+gmRs)和Rout≈ro(1+gmRs)相乘得到gmro,这个推导本身没错,但这里的gm是指加Rs后的实际工作点gm值。而原始无Rs时的增益是gm0*ro,其中gm0是未加Rs时更高偏置电流对应的gm。

更本质的是,加入Rs后,在相同Vgs下,由于负反馈作用,实际漏极电流Id会减小,导致工作点gm降低。因为gm与√Id成正比,所以gm的下降幅度比Rs带来的Rout提升更大。

Rout_total 是晶体管自身的输出电阻 Rout 与外部负载 Rload 的并联组合。

情况一:Rout >> Rload(最常见,例如负载是电阻 Rd),增益降低。

情况二:Rload >> Rout(例如负载是理想电流源或极高阻抗),增益不变(等于本征增益)。 Gm 的下降恰好被 Rout 的同等倍数增加所补偿。

晶体管的本征输出电阻 ro 本身已经比较大(几十kΩ到几百kΩ量级)。加入 Rs 后,Rout 会变得更大(ro*(1+gm*Rs))。很容易满足 Rout >> Rload 的条件(情况一)。所以,在绝大多数实际应用场景(Rout >> Rload)下,源极退化电阻 Rs 会显著降低共源放大器的电压增益,这是通过降低有效跨导 Gm 实现的。 Rout 的增加只有在负载阻抗极高时才对增益有贡献,这种情况不常见。